Neue Richtlinie zum Niedersächsischen Denkmalpflegegesetz

Das Niedersächsische Denkmalpflegegesetz (NDSchG) regelt den Schutz und die Pflege von Denkmälern in Niedersachsen.

Prinzipiell gilt, dass Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien auf oder in der Umgebung von Bau- und Kunstdenkmalen eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung brauchen. Eine Einzelfallprüfung ist immer durchzuführen.

Der sich beschleunigende Klimawandel hat zu einem Prioritätenwechsel geführt, der auch den Umgang mit Kulturdenkmalen betrifft. Denkmalgeschützte Gebäude in Niedersachsen können daher künftig einfacher mit erneuerbaren Energien nachgerüstet werden. Bei der Abwägung rechtlicher Interessen wird jetzt dem Bau und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie ein vorrangiges öffentliches Interesse eingeräumt. Hierzu gehören auch der Netzanschluss, das betreffende Netz und die Speicheranlagen.

Die neue Richtlinie enthält Änderungen zur Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien auf oder in der Umgebung von Kulturdenkmalen in Niedersachsen

Sie betont, dass Denkmalschutz und Energiewende in Niedersachsen zusammengehören. Erneuerbare Energien sollen dazu beitragen, Denkmale widerstandsfähiger zu machen und deren Erhalt zu sichern.

Ein Leitfaden für die unteren Denkmalschutzbehörden wurde bereitgestellt, um die Genehmigung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien an oder auf Denkmälern zu erleichtern.

Der neue Erlass wurde im Niedersächsischen Ministerialblatt veröffentlicht und ist unter nachfolgendem Link einsehbar:

Niedersächsisches Ministerialblatt 74. (79.) Jahrgang, 15. August 2024 Nummer 359

https://www.verkuendung-niedersachsen.de/api/ndsmbl/2024/359/0/mbl-2024-359.pdf

In Punkt 4.1 des Leitfadens sind Beispiele gegeben, welche gestalterischen Aspekte je nach Einzelfall in Betracht kommen können.

Das Denkmalschutzgesetz erlaubt jetzt Eingriffe in Kulturdenkmäler, wenn das öffentliche Interesse an erneuerbaren Energien das Interesse an der unveränderten Erhaltung des Denkmals überwiegt. Eingriffe müssen reversibel sein und die denkmalgeschützte Substanz nur geringfügig betreffen. Zudem dürfen Auflagen der Denkmalschutzbehörden nicht zu unwirtschaftlichen Lösungen führen.

Es dürfen auch keine teuren Sonderlösungen verlangt werden.

Da Solar- und Windkraftanlagen eine zeitlich begrenzte Nutzungsdauer aufweisen, kann man hier von einer Reversibilität sprechen.

Es gibt allerdings auch atypische Fälle wie herausragende Baudenkmale oder UNESCO-Welterbestätten, die zu Entscheidungen gegen erneuerbare Energie führen können. Die Welterbe-Verträglichkeit muss beispielsweise geprüft werden, da hier völkerrechtliche Verpflichtungen zum Tragen kommen.

Beate Renner

Lebenszyklus eines PV-Moduls

Über 90% der weltweit verwendeten PV-Module basieren auf Solarzellen aus kristallinem Silizium. Ein heute durchschnittliches PV-Modul dieser Art misst etwa 1,10 m * 1,80 m und hat eine Leistung von 450 Wp. Der Wirkungsgrad beträgt zwischen 19% und 23%. Die Energie wird von den Solarzellen – den Kacheln - erzeugt, die in einem Raster von 6*10 bis 12*12 Zellen angeordnet sind.

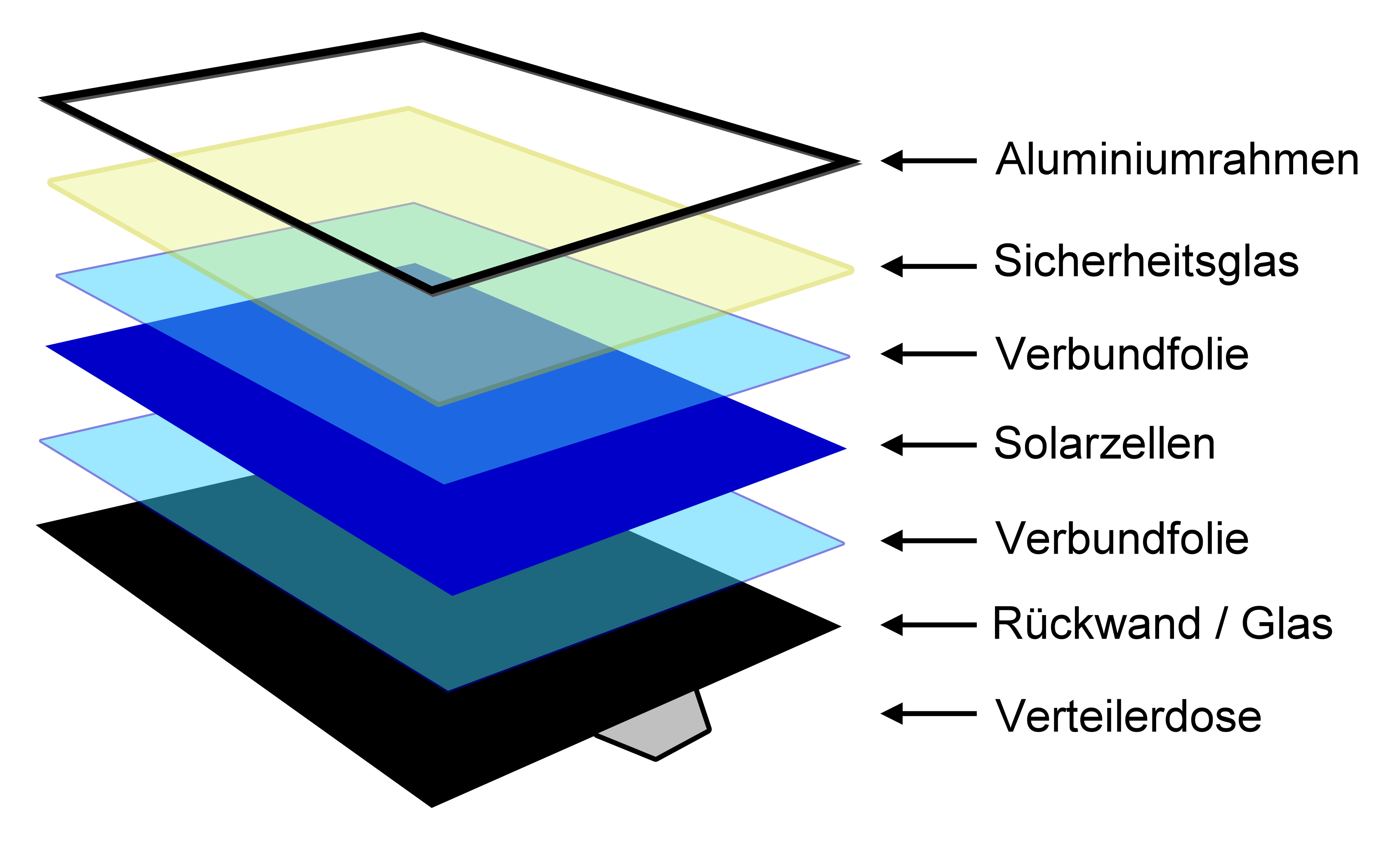

Typische Elemente eines Moduls

- Rahmen: Aluminiumrahmen, sorgt für Stabilität (10% des Gewichts).

- Sicherheitsglas: Schützt die Solarzellen und erhöht die Lichtausbeute durch eine Antireflexionsschicht (70% des Gewichts).

- Solarzellen: Wandeln Sonnenlicht in Strom um (5% des Gewichts).

- Verbundfolie: Wetterfester Schutz für Solarzellen (5% des Gewichts).

- Verkabelung: Kupferkabel leiten Gleichstrom ab, Anschlusskästen auf der Rückseite (1% des Gewichts).

- Kunststoffe: Für Montagezwecke (5% des Gewichts).

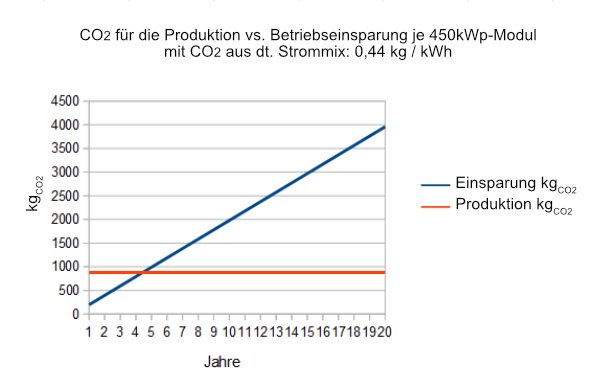

Energie und CO2 bei der Herstellung

Die Herstellung eines PV-Moduls benötigt etwa 2000 kWh (887 kWh/m² i ). Das entspricht etwa 500 kg bis 1 Tonne CO2-Äquivalenten pro kWp installierter Leistung.

Dieser Energieaufwand und die Emissionen amortisieren sich durch den emissionsfreien Betrieb der Anlage nach 3 bis 4 Jahren. Umgerechnet auf eine Laufzeit von 20 Jahren werden etwa 55 g CO2/kWh (500kg CO2 / 9.000 kWh) verursacht, wobei das Fraunhofer ISE aktuell nur von nur 20 g CO2/kWh ii ausgeht.

Lebensdauer und erwartete Leistung

Die Lebensdauer der Module wird in der Regel mit 20 Jahren garantiert.

Als Faustformel kann man in Deutschland mit einem Jahresertrag von ca. 1.000kWh/kWp ausgehen. Ein 450 Wp-Modul liefert somit 450 kWh/Jahr und insgesamt ca. 9.000 kWh in 20 Jahren.

Eine Berechnungiii für ein 450Wp-Modul in Südausrichtung und einem Neigungswinkel von 30° zeigt nachfolgende Ertragstabelle:

|

Monat |

Jan. |

Feb. |

März |

April |

Mai |

Juni |

Juli |

Aug. |

Sep. |

Okt. |

Nov. |

Dez. |

Summe |

|

kWh |

14,0 |

25,0 |

42,0 |

57,0 |

59,0 |

58,0 |

57,0 |

56,0 |

44,0 |

27,0 |

16,0 |

10,0 |

465,0 |

|

Laufzeit |

Erzeugte Energie |

Eingespartes CO2 |

Gesparte Stromkosten |

|---|---|---|---|

|

20 Jahre |

9.000 kWh |

4.000 kg (0,44 kg/kWhiv ) |

2.000 Euro (0,30 €/kWh) |

|

Aktivität |

CO2-Emissionen |

|---|---|

|

1 Std Flugzeit |

ca. 150 kg |

|

1.000 km PKW-Fahrt |

ca. 210 kg |

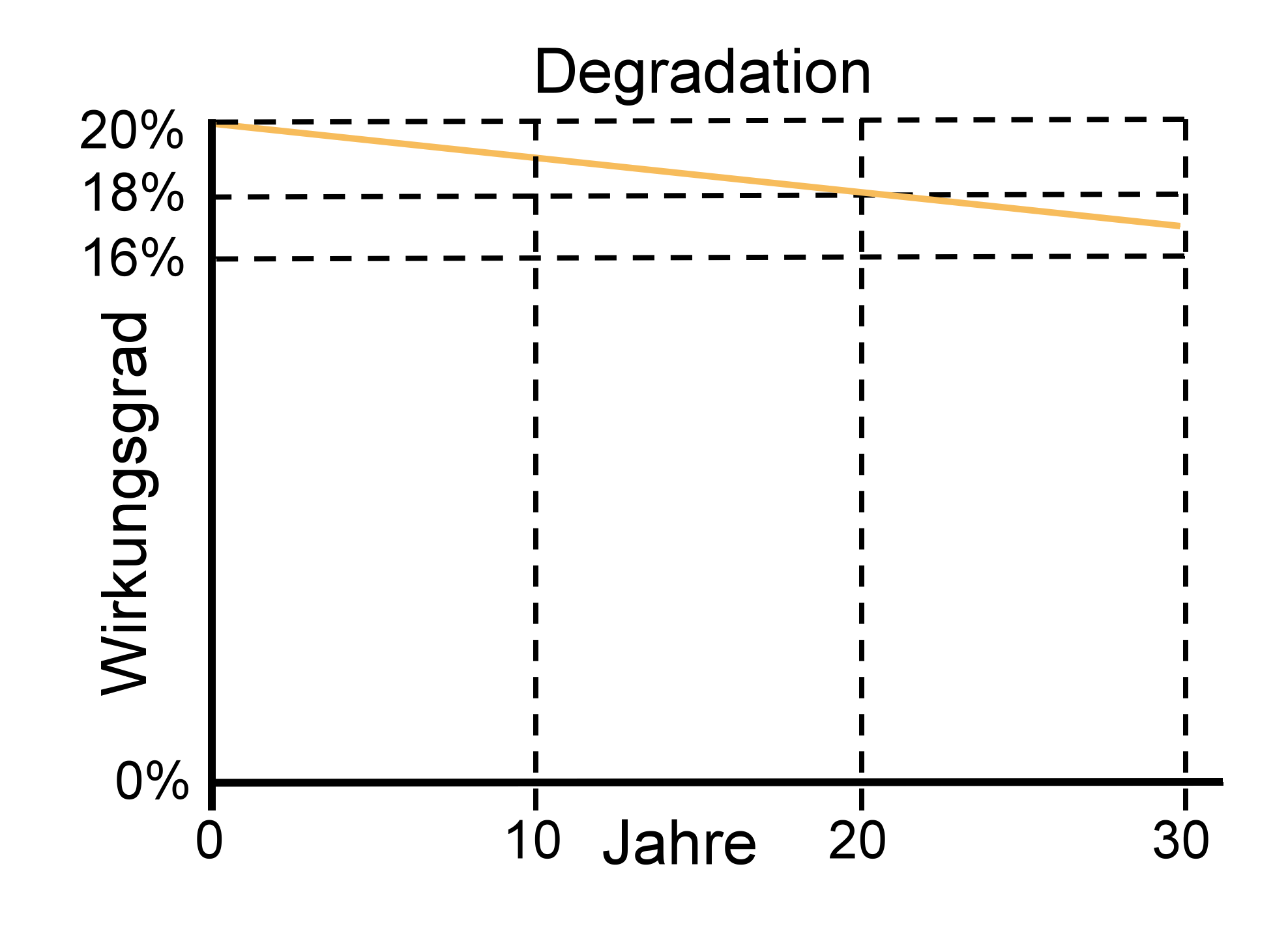

Über die Betriebszeit sinkt der Wirkungsgrad der Module (Degradation) um ca. 0,5% pro Jahr, sodass ihr Wirkungsgrad nach 20 Jahren bei ca. 90% liegt. Module können jedoch bis zu 40 Jahre aktiv bleiben. Bei zu geringem Wirkungsgrad oder Defekten werden sie entsorgt und durch effizientere ersetzt (Repowering).

Über die Betriebszeit sinkt der Wirkungsgrad der Module (Degradation) um ca. 0,5% pro Jahr, sodass ihr Wirkungsgrad nach 20 Jahren bei ca. 90% liegt. Module können jedoch bis zu 40 Jahre aktiv bleiben. Bei zu geringem Wirkungsgrad oder Defekten werden sie entsorgt und durch effizientere ersetzt (Repowering).

Recycling der Module

Bevor die Module recycelt werden, überprüft man optisch und elektrisch ihren aktuellen Zustand. Wenn die Parameter es zulassen, werden sie zur weiteren Nutzung wieder in den Handel gegeben und erhalten so ein zweites Leben (2nd Life, Gebrauchtmodule).

Verbrauchte oder beschädigte PV-Module, die sich nicht wirtschaftlich instandsetzen lassen, sind recyclingpflichtiger Elektroschrott und müssen zu 80% bezogen auf die Masse recycelt werden. Mit der Wiedergewinnung des Glases (ca. 80%) und des Aluminiumrahmens (ca. 10%) werden die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Ein PV-Modul enthält weitere Wertstoffe, die zurückgewonnen werden sollten. Beispielsweise macht der Silbergehalt von ca. 7 g/Modul etwa die Hälfte des Wertes der Recyclingprodukte aus. Pro Modul rechnet man mit einem Wertstoffwert von insgesamt ca. 10 Euro vi.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) geht davon aus, dass das Recycling der genannten Rohstoffe ca. 80 % der elektrischen Energie im Vergleich zu ihrer Primärproduktion spartvii.

Moderne PV-Module bestehen zu 90% bis 95% aus recycelbaren Materialien. Sie werden getrennt und wiederverwertet, um den Bedarf an neuen Rohstoffen zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren.

Folgende Schritte werden typischerweise durchgeführt:

- Rahmen mechanisch entfernen: Aluminium wird eingeschmolzen (spart ca. 95% Energie gegenüber neuem Aluminium).

- Verkabelung mechanisch entfernen: Kupfer wird wiedergewonnen.

- Glas mechanisch trennen: Glas wird gereinigt und recycelt.

- Verklebte Schicht zerkleinern: aus Siliziumzellen, elektrischen Leitern und Kunststoffen ;

Wertstoffe mittels Flotationsverfahren (chemisch, thermisch) zurückgewinnen.

Zunehmend mechanische Trennung: thermische und chemische Schritte verringern. - Nicht wiederverwendbare Materialien behandeln: Entsprechend den Umweltvorschriften deponieren oder verarbeiten.

- Recycelte Materialien wiederverwenden: wieder in Elektro-, Metall-, Beton- und Glasindustrie einsetzen.

Auch wenn die Recyclingverfahren für PV-Module inzwischen fortgeschritten sind, wird an ihnen intensiv geforscht, um einerseits die Wertstoffe in reinerer Form wieder zu gewinnen und andererseits die Kosten zu reduzieren. Die angewendeten Verfahren variieren je nach Art der PV-Module und sind von den örtlichen Umweltvorschriften und Recyclinganlagen abhängig. In jedem Fall wird der Bedarf an neuen Rohstoffen und die Umweltbelastung reduziert.

Zukunftsprognosen

Der DBU geht davon aus, dass in Deutschland bis 2030 über 1 Mio. Tonnen PV-Module recycelt werden müssen. Laut der International Renewable Energy Agency (IRNA) viii werden weltweit 4 Mio. Tonnen bis 2030 und 200 Mio. Tonnen bis 2050 an PV-Module anfallen. Ihren Berechnungen zufolge könnte man in 2030 bereits 60 Mio. neue Module aus PV-Abfall produzieren.

Materialwert eines Moduls

Die wirtschaftliche Bedeutung des Recyclings zeigt sich in den Materialwerten, insbesondere von Silber und Aluminium. Ein durchschnittliches Modul enthält:

Materialanteile in kristallinen Si-Modulen pro Tonne Modulschrott:

|

pro Tonne Modulschrott |

Gewichtsanteil ix |

Gewichts-% |

Materialwert-% x |

|

Silber |

0,5 - 1 kg |

< 0,1% |

47 % |

|

Kupfer |

5 - 10 kg |

< 1% |

8 % |

|

Zinn |

0,5 - 1 kg |

< 0,1% |

|

|

Silizium |

25 - 50 kg |

2,5% - 5,0% |

11 % |

|

Alumunium |

100 - 150 kg |

10% - 15% |

26% |

|

Glas |

700 - 750 kg |

70% - 75% |

8 % |

|

Kunststoff |

Rest |

|

|

Zusammenfassung

- Für die Herstellung eines handelsüblichen PV-Moduls werden ca. 2 kWh Energie benötigt die - aktuell im dt. Stromnetz – 700 kg CO2 frei setzen.

- Während der Mindestlaufzeit von 20 Jahren werden ca. 9.000 kWh (9 MWh) CO2-freier Strom erzeugt und damit 4.000 kgCO2 eingespart.

- Die zur Produktion erzeugte Energie wird schon innerhalb eines Betriebsjahres, die freigesetzte CO2-Menge nach zwei Jahren zurückgewonnen.

- Über die gesamte Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren vermeiden PV-Anlagen ein Vielfaches der Emissionen, die bei ihrer Herstellung entstanden sind.

- PV-Module können heute zu über 90% recycelt und ihre Bestandteile wiederverwendet werden.

- Durch Weiterentwicklungen in der Produktion, den Einsatz erneuerbarer Energien und Recycling kann der ökologische Fußabdruck von PV-Modulen weiter verbessert werden.

Quellen

i) Eb Winterthur: https://www.eb-region-winterthur.ch/graue-energie-von-pv-modulen/

ii) Wie umweltschädlich sind Solarzellen? https://www.tagesschau.de/wissen/technologie/photovoltaik-recycling-101.html

iii) solarserver.de

vi) Tagesschau: Wie Recycling von Photovoltaik-Anlagen funktioniert https://youtu.be/23wbL2zsMak

vii) BDU: https://www.dbu.de/projektdatenbank/37555-01/

viii) IERNA: https://www.irena.org/Energy-Transition/Policy/Circular-economy

ix) Frauenhofer ISE: https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/eol.html

x) IRENA : https://www.irena.org/Publications/2016/Jun/End-of-life-management-Solar-Photovoltaic-Panels